Museum李朝

京都嵯峨野・松尾芭蕉ゆかりの

落柿舎前に佇む

李朝陶磁器・民芸陶器専門

カフェ&ギャラリー

Scroll

Museum李朝

京都嵯峨野・松尾芭蕉ゆかりの

落柿舎前に佇む

李朝陶磁器・民芸陶器専門

カフェ&ギャラリー

Scroll

アメリカの日本庭園専門誌『Sukiya Living Magazine:The Journal of Japanese Gardening』

(数寄屋リビングマガジン/ジャーナルオブ・ジャパニーズ・ガーデニング)が

「2024年日本庭園ランキング」を発表し、全国約1000か所の候補地の中から

「日本庭園第12位」に選ばれました。

独自のモダンスタイルを打ち立て

没後30年を経ても色あせることなく、

現在も高い評価を得ている

20世紀を代表する陶芸家

ルーシー・リー(1902‐1995)の作品を中心に

彼女と同時代のイギリスを代表する陶芸家

ハンス・コパー、バーナード・リーチ

たちの作品展です。

特別企画 3人展に寄せて

Museum李朝 館長大森 敬吾

ルーシー・リーとバーナード・リーチの出会いは1939年にイギリスに亡命してきて間もなくのことである。ルーシー・リーはウィーンで制作した作品をリーチに見せたが、リーチは簡素で薄いルーシーの器が気に入らなかった。しかし、リーチは出会って以後、自分の持つ知識と経験を惜しみなく与えて助力した。そんな状況の中、さらにルーシーを救ったのがハンス・コパーであった。

ハンスがルーシーと共に陶芸活動を行うようになったのは1946年に、ルーシーの自宅兼工房の在るアルビオン・ミューズを訪ねた時からである。

ルーシーは「私は単なる陶芸家だけど、ハンスは芸術家だ」と言い、ハンスの才能を高く評価していた。こうしてルーシーはリーチと深く親交を結びながらも、リーチとは違うモダニズムの道を歩んだ。

線文円筒花器「青」 L.R

線文円筒花器「青」 L.R 緑釉鉢 L.R

緑釉鉢 L.R 青釉鉢 L.R

青釉鉢 L.R ピンク線文鉢 L.R

ピンク線文鉢 L.R 黄釉鉢 L.R

黄釉鉢 L.R 茶釉線文ティーセット(9個セット) L.R

茶釉線文ティーセット(9個セット) L.R 茶釉線文コーヒーセット(10個セット) L.R

茶釉線文コーヒーセット(10個セット) L.R 陶製ボタン、ブローチ(45個) L.R

陶製ボタン、ブローチ(45個) L.R マンガン象嵌碗 L.R

マンガン象嵌碗 L.R 白釉皿、褐釉皿、黒釉皿、茶釉線文手付皿 L.R

白釉皿、褐釉皿、黒釉皿、茶釉線文手付皿 L.R 白釉碗 H.C

白釉碗 H.C キクラデス形ポット H.C

キクラデス形ポット H.C ディグズウェルフォーム H.C

ディグズウェルフォーム H.C 球体花生 H.C

球体花生 H.C ガレナ釉織姫彦星文皿 B.L

ガレナ釉織姫彦星文皿 B.L ガレナ釉ペリカン文大皿 B.L

ガレナ釉ペリカン文大皿 B.L 青磁釉抜絵巡礼者文皿 B.L

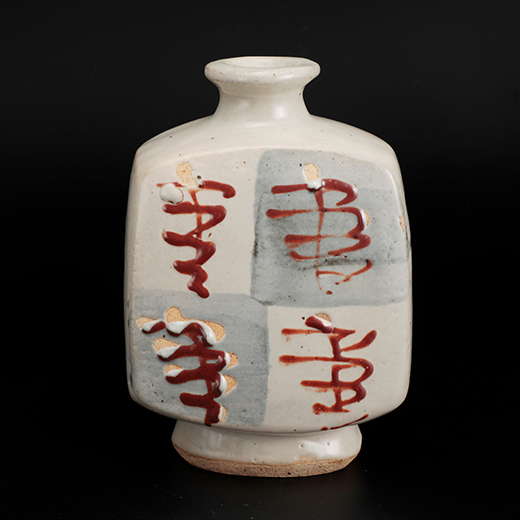

青磁釉抜絵巡礼者文皿 B.L 鉄紅絵扁壺 B.L

鉄紅絵扁壺 B.L 三色打薬徳利・緑釉盃・グリフォン盃 B.L

三色打薬徳利・緑釉盃・グリフォン盃 B.L作家プロフィール

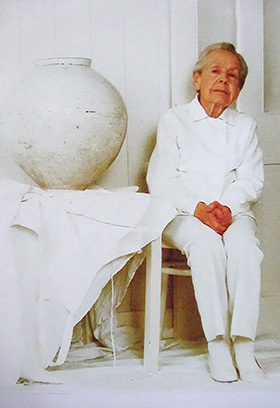

LUCIE Rie

/ ルーシー・リー

1902年、オーストリア・ウィーンに生まれる。第二次世界大戦を機にイギリスに移住し、ハンス・コパーらと共にロンドンを拠点に制作を行う。当時既にイギリスを代表する陶芸家であったバーナード・リーチと親交を持ち、彼を通じて日本の作家とも交友、日本でも度々展示を行った。1995年に93歳で没。 轆轤と電気釜を駆使して生み出される薄く軽やかな作品は繊細かつ優美であり、そのフォルムは鋭さと優しさ、強さと脆さ、単純さと複雑さと相反する二面が分かち難く結びついている。日本の民藝に影響を受けた素朴な重厚な作風に傾倒していたリーチからは、当初手厳しい批評を得るが、後にリーチもリーの作風を認め、推奨した。

Lucie Rie was born in Vienna, Austria, in 1902. She emigrated to the United Kingdom during World War II and produced works with Hans Coper and others in London. She was close friends with Bernard Leach, one of Britain's leading ceramic artists at the time, through whom she befriended Japanese artists and held frequent exhibitions in Japan. She died in 1995 at the age of 93. Her delicate works produced using the potter's wheel and electric kiln are exquisite and graceful, and their forms combine opposing elements of sharpness and gentleness, power and fragility, as well as simplicity and complexity. Even though Leach, who was inclined towards a simple but profound artistic style influenced by Japanese folk art, had been harshly critical of Rie's works initially, he later accepted her style and became a promoter of her works.

| 開催期間 | 後期(秋季展):2025年9月10日(水)~12月7日(日)

※月曜休館。月曜が祝日の場合は翌日が休館日となります。 |

|---|---|

| 開館時間 | 11:30 - 16:30(最終受付 16:00) |

| 料金 | 一般1,000円(同伴の小・中学生は無料) |

About us

Museum李朝は朝鮮由来の陶器や民芸品の展示を通して、

日本の文化の中で朝鮮文化が果たした役割を広く伝えていくことを使命としています。

建物は和洋のエッセンスを取り入れた数寄屋建築で、庭には李朝石像及び日本の鎌倉時代の石塔等を配置しており、

和・韓式の室礼を感じていただけます。

嵐山・奥嵯峨の気候を楽しめる春期と秋期に限定して開館しております。

※具体的な日程は、このウェブサイト上で当年の予定を掲載します。

開館期間

秋期2025年9月10日(水)~12月7日(日)

※月曜休館。月曜が祝日の場合は翌日が休館日となります。

収蔵品は、李朝時代の白磁器や青花白磁等を中心に取り扱っております。

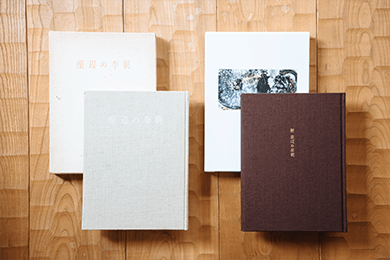

図録の

販売について

「平成の李朝コレクター」大森敬吾が蒐集した作品の図録をお求めいただけます。

『新・座辺の李朝』 大森敬吾著 新潮社

13,200円(税込) 700部限定販売

Museum李朝では、お茶会、個展などのイベント利用を目的とした貸し切りのご相談も承っております。ご興味ある方はぜひご相談ください。

TEL:090-4908-5562(電話受付時間 9:00-17:00)

Email:museumricho.1@gmail.com

李朝

ランチや季節によってお楽しみいただけるケーキ、ソフトドリンク、アルコールをご用意しております。

11:30-15:00(日曜・月曜定休)

抹茶

800円

ゆず茶(Hot / Ice)

800円

コーヒー(Hot / Ice)

700円

紅茶(Hot / Ice)

700円

抹茶ラテ

900円

カフェラテ

800円

オレンジジュース

700円

マンゴージュース

700円

コカ・コーラ

700円

アサヒスーパードライ(おつまみ付)

800円

サッポロエビスビール(おつまみ付)

800円

ハイネケン(おつまみ付)

800円

価格はすべて税込表示です

Access

〒616-8392

京都府京都市右京区嵯峨小倉山堂ノ前町20−4

館長あいさつ

Museum李朝 館長

大森 敬吾

私が生まれ育ったのは、ここ嵯峨野界隈の車折神社の麓です。この地域は平安時代からその時代時代に開発が進んだものの、京都市内の他の地域に比べ、古い文化遺産や自然の静けさがそのまま豊かに残されてきました。

私は一度その地を離れ、数十年間都会で生活を過ごすようになりましたが、次第にその喧騒さに飽きがきてしまい、幼少期に過ごしたあの昔の面影がある嵯峨野の地に戻りたいと常々考えていました。

ある時幸運にも、落柿舎前の土地の所有者が私の知人であったため縁を結ぶことができ、「無動庵」と命名し「終の棲処」を建てるに至りました。

Museum李朝は、この無動庵を使い、今迄蒐集してきた李朝陶磁器を、毎年春と秋、二度テーマを決め展示しております。

嵯峨野に来られた際は、是非立ち寄ってくだされば幸甚です。

I was born and raised at the foot of Kurumazaki-Jinja Shrine in the Sagano neighborhood. Although this area has undergone much development since the Heian period, the old cultural heritage and the tranquility of nature remain intact compared to other areas in Kyoto. Later, I moved to live in the city but grew tired of the hustle and bustle as time passed. I constantly yearned to someday return to the Sagano neighborhood, still reminiscent of my childhood. At one point, rather luckily, given that the owner of a piece of land in front of Rakushisha was an acquaintance of mine, I was able to reconnect with that land, which led to the building of the "final abode" named "Mudo'an". Every Spring and Fall, Museum Richou uses this Mudo'an to exhibit a themed display of all of the Richou pottery that has been collected until now. We welcome all visitors to Sagano to visit our museum.